安全・品質

労災の予防効果に効果的! ストレッチで怪我をしにくい身体づくりを

2025.10.06

業務中に労働者が被る労働災害(以下、労災)には、軽いケガから仕事に支障をきたすケガ、メンタルヘルスを含む疾病、さらには死亡や重い障害につながる大事故まで、さまざまなケースがあり、すべての業種において関係があると言えます。

特に体を使う作業が多い物流業界では、現場の安全管理とともに、従業員の健康管理によって労災を減らしていく努力が求められます。

今回は、物流現場で発生しやすい労災の予防策のひとつとして筋肉をほぐすストレッチに注目し、ケガをしづらい身体づくりの大切さを再確認していきましょう。

最近の労働災害の傾向

厚生労働省が毎年発表している「労働災害発生状況」は、年単位の確定値を業種別に見ることができます。

令和5(2023)年の報告によると、「陸上貨物運送事業」の労災の原因は、数が多い順に、荷役作業中などの「墜落・転落」、次いで「転倒」「動作の反動・無理な動作」となりました。

※参照:令和5年労働災害発生状況の分析等

(https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001099504.pdf)

「動作の反動・無理な動作」と聞いてもピンと来ないかもしれませんが、これは荷物の持ち上げや運ぶ時の動作に起因する「腰痛」など、身体の動かし方や不自然な体勢から生じる労災を指しています。

どんな労災も起きないのが望ましいわけですが、中でもこの「腰痛」と「転倒」は、厚生労働省が特に予防のための啓発を進めているテーマでもあるのです。

以下、それぞれを少し詳しく見てみることにします。

現場で起きやすい転倒事故

物流現場では、両手が荷物でふさがっている時こそ転倒への注意が必要です。

運んでいる荷物が大きいほど足元が見えにくく、段差や障害物につまずきやすくなるからです。

また、手で受け身がとれないと骨折などの大ケガにもなりかねません。

つまずきによる転倒事故が起きやすいのは、たとえば次のような場所です。

・通路や動線にある段差

・設備やオフィス家具、什器などの「カド」部分

・駐車場の車止め

・電源コード類

足元に常に気を配ることは当然ですが、できれば荷物を運搬する動線から段差をなくすこと、そして通路や床に不要な物を放置せず、整理整頓を徹底することが、転倒を防ぐための基本的な対策になるでしょう。

物流業界に多い腰痛

業種を問わずたくさんの労働者を悩ませている腰痛。物流業界でも数多く発生していますが、その要因が腰に大きな負担のかかる以下のような業務にあることは明らかです。

・積み込みや仕分け作業での、荷物の引き上げ・持ち上げ・移動

・特に高い場所からの荷物の積み下ろし

・長時間同じ姿勢を強いられる運転

倉庫作業においては、荷物の移動で自動化できる部分はなるべく自動化を図り、人が運ぶ際はカートや補助器具などを積極的に活用、不自然な体勢での荷物の取り扱いを避けるため、充分な作業スペースを設けることなどが、腰への負担軽減につながります。

積み下ろしの際も、体が伸びた状態で荷物を取ったり、肩から上で荷物を扱ったりすることのないよう、踏み台などを使って無理のない姿勢を保つのが大切です。

車両などを運転する時、シートの倒しすぎや後ろへの引きすぎは腰によくありません。

ハンドルを持った腕とアクセル・ブレーキを踏む脚が伸びすぎない適正な位置に調節します。

腰への振動を和らげるクッションなどを使うのもおすすめです。

労災防止のための取り組み

ここまでにも触れたように、物流現場で労災を予防するためにはいくつかの対策が考えられます。

作業そのものの見直し

作業工程の自動化・省力化や、荷物の取り扱いを補助する道具の導入、作業する際の姿勢の明確な指示などです。

荷物の重量制限を設定したり、動きやすく安全性の高い着衣や靴を指定したりすることも、ここに含まれます。

作業を行う環境の改善

通路や作業場の床面の段差解消、整理整頓の徹底、作業スペースの広さ・設備の高さやレイアウトへの配慮などです。

適度な室温や照明(明るさ)の維持といった要素も外せません。

いずれの策も労働者の安全を思えば早急に講じられるべきですが、場合によっては大規模な改修や予算が必要になり、すべての企業や現場がすぐに対応できるものばかりではないでしょう。

そこで、発生しやすい労災を未然に防げる身体機能の維持=「健康づくり」の習慣化が、もうひとつの労災予防対策としてクローズアップされてきます。

ハードなトレーニングが必要だと思われがちですが、推奨されるのは誰もが無理なく体をほぐせる「ストレッチ」です。

ストレッチで始める労災予防

注意していても起きてしまう労災の一因は、筋力の衰えや柔軟性の低下にあります。

崩れた体勢を立て直せなかったり、自分の感覚に手足の動きが追いつかなかったりすれば、とっさの時に身を守れません。

疲労して凝り固まりがちな筋肉をストレッチでやわらげ、可動域を広げることが労災予防につながります。

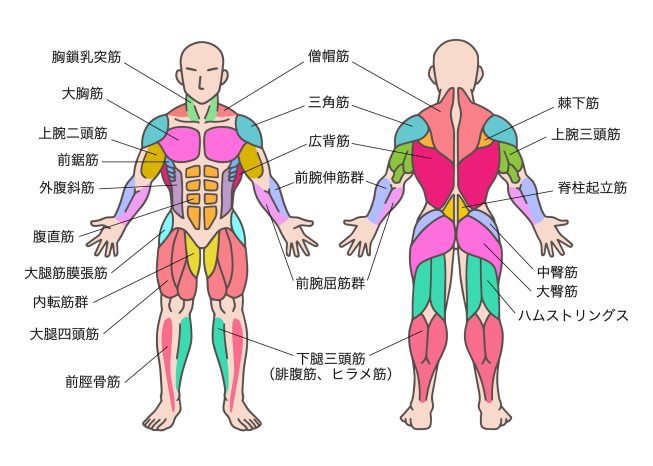

具体的には、体のどの部分の筋肉が重要なのでしょうか。

転倒に関係する筋肉

転倒は、次の筋肉が弱ると起こりやすくなると言われています。

●腸腰筋:腰椎から骨盤の内側を経て大腿骨までつながる筋肉群。股関節の屈曲を行い、硬直すると歩幅が狭くなるため転倒リスクに直結します。

●中臀筋:股関節の横にあって、体の左右のバランスを保持。弱っていると歩行や立ち姿勢が安定せず、ふらつきがちになります。

●大腿四頭筋:太ももの前側を覆う筋肉。ひざの伸展を行い、足を踏み出した時などにブレーキとなって転倒を防ぎます。しっかり機能しないと踏みとどまれません。

●前脛骨筋:足首を反らせる、すねの筋肉。弱った状態ではつま先が上げられず、段差や障害物につまずきやすくなります。

●下腿三頭筋:ふくらはぎの筋肉。つま先を下げる働きがあり、筋力が落ちると歩く時の蹴り出しやバランスに影響します。

腰痛に関係する筋肉

腰痛の主な原因とされるのは、背骨に沿ってついている「脊柱起立筋」や、上述した「腸腰筋」を含む腰まわりの筋肉の緊張ですが、「ハムストリングス」と呼ばれる太もも裏の筋肉群も関わっています。

ハムストリングスを構成するのは次の筋肉です。

●大腿二頭筋:ハムストリングスのうち、一番大きな筋肉。

●半腱様筋:太もも裏の内側にある筋肉。

●半膜様筋:半腱様筋に覆われた内側の筋肉。

ハムストリングスは、歩行や階段の昇降に欠かせないひざの屈曲と、腰の伸展にも影響する股関節の動きに関わります。

また、下半身を安定させることで体のバランスを保つ役割もあります。

ハムストリングスなどの筋肉への過度な負荷、運動不足、長時間の座り仕事などが原因で筋肉が硬直し、次第に腰まわりの筋肉とのバランスが崩れて腰痛のリスクが高まります。

転倒や腰痛を回避する第一歩は、適度なストレッチや運動を習慣にして、筋肉の柔らかさと強さを保つこと。

厚生労働省も奨めているエクササイズの動画が公開されているので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

※参照:転倒・腰痛予防!「いきいき健康体操」

(https://www.youtube.com/watch?v=9jCi6oXS8IY)

ストレッチを行う時のポイント

一方で、間違ったやり方のストレッチは逆効果になる恐れもあります。

次の点を意識するようにしましょう。

勢いをつけて筋肉を伸ばさない

反動をつけた動きで急激に筋肉を伸ばすと、伸張反射という収縮作用が起こります。

逆に柔軟性が失われる場合があるため、ストレッチはなるべくゆっくり、時間をかけて行いましょう。

息を止めた状態で行わない

ストレッチしている間は息をゆっくり深く吸って吐き、呼吸を止めないようにしましょう。

息を止めながらの運動は体を緊張させ、血圧も上がりやすくなります。

痛みが出ない程度に伸ばす

痛みを感じるほどのきついストレッチは、筋肉を傷めてしまう可能性があります。体の硬い人は特に要注意です。

まとめ

今回は、物流現場に多く見られる転倒や腰痛の予防対策を整理しつつ、労災を防ぐ体づくりのためのストレッチに注目しました。

安全で充実した仕事は、健やかな体から。社内の作業前体操などに、ぜひストレッチのメニューをとり入れてみてください。